京焼・清水焼の世界

千年の都を彩ってきた工芸品。

京都の焼き物 京焼・清水焼。

京焼の技

京焼・清水焼には繊細な技が息づく。

丹念に磨き上げた技で土と釉薬を巧みに操る。

一つのうつわから京焼・清水焼の文化を垣間見る

清水焼の美

"京都らしい”とは進化と革新の文化。

伝統文様と新たに創出された図案が共存し、デザインは日々進化する。

進化と革新を繰り返し、文化を鮮やかに彩る京焼・清水焼の美。

清水焼のよみものメディア

京焼・清水焼の作り手を知る

もっと見る-

土と向き合い、自分と向き合う。Jiucasca 前田麻美さんインタビュー

「土の時間に寄り添う」—— 哲学を経て、手仕事の美へ 取材・文:コトポッター店主 横山 比叡山のふもと、静かな町家の一角で、器と真摯に向き合う陶芸家・前田麻美さん。美術、哲学、そして陶芸と、異なる領域を丁寧に歩んできた彼女に、ものづくりの原点と日々の暮らしについて伺いました。 Jiucasca 前田麻美 陶歴 1988年 東京生まれ 2006年 武蔵野美術学園造形芸術科 基礎課程修了 2011年 國學院大學文学部哲学科 卒業 2013年 京都大学大学院文学研究科修士課程修了 2013年 京都にて陶芸を学ぶ 2017年 京都にて独立 絵画、哲学、そして陶芸へ ――まずは前田さんのご経歴から教えてください。...

土と向き合い、自分と向き合う。Jiucasca 前田麻美さんインタビュー

「土の時間に寄り添う」—— 哲学を経て、手仕事の美へ 取材・文:コトポッター店主 横山 比叡山のふもと、静かな町家の一角で、器と真摯に向き合う陶芸家・前田麻美さん。美術、哲学、そして陶芸と、異なる領域を丁寧に歩んできた彼女に、ものづくりの原点と日々の暮らしについて伺いました。 Jiucasca 前田麻美 陶歴 1988年 東京生まれ 2006年 武蔵野美術学園造形芸術科 基礎課程修了 2011年 國學院大學文学部哲学科 卒業 2013年 京都大学大学院文学研究科修士課程修了 2013年 京都にて陶芸を学ぶ 2017年 京都にて独立 絵画、哲学、そして陶芸へ ――まずは前田さんのご経歴から教えてください。...

-

ボタニカルな世界観、陶芸家 前田麻美。

京都市北区、比叡山を望む閑静な住宅街に佇む陶房「Jiucasca(ジウカスカ)」。 ここは、若き陶芸家前田麻美さんが立ち上げた、あたらしい清水焼の工房です。「微かな慈雨(じう)」のように、日々の暮らしに静かに潤いを届ける器を生み出しています。 植物や自然の情景から着想を得たボタニカルなデザインと、京焼の伝統を繊細に融合させた器たちは、見た目にも機能にも美しさが息づいています。 陶芸家・前田麻美さん インタビュー 絵画、哲学、そして陶芸へ。異色の経歴を歩んだ前田麻美さんに、うつわ作りの原点と日々の思いを伺いました。 続きを読む 哲学と絵画、そして陶芸へ──異色の歩みが育む美意識 前田麻美さんは、絵画や哲学を学んだのち、陶芸の道へ進んだ異色の経歴を持つ陶芸家です。古代ギリシャ哲学の思考を通して養った論理的な視点は、焼成や釉薬といった技術的な側面にも活かされています。 伝統技法を丁寧に受け継ぎながらも、自由で奥行きのある感性が、彼女の作品に清水焼の新しい風を吹き込んでいます。 ボタニカルな清水焼。おしゃれなうつわで日常に彩りを 前田麻美さんの器の魅力は、花や葉、植物のかたちや模様を取り入れたボタニカルなデザインにあります。 イギリスのアンティークや骨董品からヒントを得た意匠は、どこか懐かしくもあり、現代の暮らしにもなじむおしゃれな器として高く評価されています。 落ち着いた色合いとやわらかなフォルムは、料理や空間のテイストを問わず調和し、和にも洋にも自然に溶け込みます。 日々の食卓に寄り添う、心地よいうつわ 「作る人と使う人の関係を大切にしたい」──そう語る前田麻美さんの器は、ただ美しいだけでなく、毎日の暮らしで使いやすいように設計されています。 料理を選ばず盛り付けられる万能な形とサイズ。器そのものが主張しすぎず、料理を引き立て、使うたびに心が和らぐような存在です。 おしゃれで上質な清水焼を、あなたの暮らしに 京都の風土と文化に根ざしながら、現代の美意識に寄り添う前田麻美さんの作品は、おしゃれな清水焼として、日々の食卓に静かな華やぎをもたらしてくれます。 伝統と感性のバランスを大切にしたうつわは、ギフトとしても、自分のための一品としてもおすすめです。 毎日手に取る器から、暮らしは少しずつ変わっていきます。そんなきっかけを、Jiucascaのうつわから見つけてみませんか? Jiucasca 前田麻美 陶歴 1988年 東京生まれ...

ボタニカルな世界観、陶芸家 前田麻美。

京都市北区、比叡山を望む閑静な住宅街に佇む陶房「Jiucasca(ジウカスカ)」。 ここは、若き陶芸家前田麻美さんが立ち上げた、あたらしい清水焼の工房です。「微かな慈雨(じう)」のように、日々の暮らしに静かに潤いを届ける器を生み出しています。 植物や自然の情景から着想を得たボタニカルなデザインと、京焼の伝統を繊細に融合させた器たちは、見た目にも機能にも美しさが息づいています。 陶芸家・前田麻美さん インタビュー 絵画、哲学、そして陶芸へ。異色の経歴を歩んだ前田麻美さんに、うつわ作りの原点と日々の思いを伺いました。 続きを読む 哲学と絵画、そして陶芸へ──異色の歩みが育む美意識 前田麻美さんは、絵画や哲学を学んだのち、陶芸の道へ進んだ異色の経歴を持つ陶芸家です。古代ギリシャ哲学の思考を通して養った論理的な視点は、焼成や釉薬といった技術的な側面にも活かされています。 伝統技法を丁寧に受け継ぎながらも、自由で奥行きのある感性が、彼女の作品に清水焼の新しい風を吹き込んでいます。 ボタニカルな清水焼。おしゃれなうつわで日常に彩りを 前田麻美さんの器の魅力は、花や葉、植物のかたちや模様を取り入れたボタニカルなデザインにあります。 イギリスのアンティークや骨董品からヒントを得た意匠は、どこか懐かしくもあり、現代の暮らしにもなじむおしゃれな器として高く評価されています。 落ち着いた色合いとやわらかなフォルムは、料理や空間のテイストを問わず調和し、和にも洋にも自然に溶け込みます。 日々の食卓に寄り添う、心地よいうつわ 「作る人と使う人の関係を大切にしたい」──そう語る前田麻美さんの器は、ただ美しいだけでなく、毎日の暮らしで使いやすいように設計されています。 料理を選ばず盛り付けられる万能な形とサイズ。器そのものが主張しすぎず、料理を引き立て、使うたびに心が和らぐような存在です。 おしゃれで上質な清水焼を、あなたの暮らしに 京都の風土と文化に根ざしながら、現代の美意識に寄り添う前田麻美さんの作品は、おしゃれな清水焼として、日々の食卓に静かな華やぎをもたらしてくれます。 伝統と感性のバランスを大切にしたうつわは、ギフトとしても、自分のための一品としてもおすすめです。 毎日手に取る器から、暮らしは少しずつ変わっていきます。そんなきっかけを、Jiucascaのうつわから見つけてみませんか? Jiucasca 前田麻美 陶歴 1988年 東京生まれ...

-

天目や青瓷のスペシャリスト、和泉良法さん インタビュー

こんにちは、コトポッター店主の横山です。 今回は、京都・京北に工房を構える陶芸家・和泉良法さんにお話を伺いました。 和泉さんは、天目や青瓷などの※窯変 技法を中心に、美しいグラデーションを生む作品で多くのファンを魅了し続けている作家です。 ※窯変…釉薬に含まれる鉱物などを焼成中に化学反応させて色彩を生み出す技法。 50年以上のキャリアをもつ和泉さんに、陶芸の始まりから現在に至るまでの思いや作品制作への姿勢を、じっくりと伺いました。 和泉良法 1947年9月 京都市東山に生まれる。 1970年 大阪芸大クラフトデザイン陶芸科卒業 1971年 京都市立工業試験場卒業 ~ 1977年 東京・大阪にて毎年個展を開く 1994年 中国に渡り青磁、天目の古窯跡を視察 2013年 右京区京北に陶房を移す 陶芸を始めたきっかけは? 横山:陶芸の道を志したきっかけをお聞かせください。 和泉さん:実家が東山の※ 日吉 で清水焼の卸売をやってたんや。せやから、清水焼とか焼き物は小さいときから身近にあった。大阪の大学で陶芸を学んだこともあったし、家業を継ぐことも考えたけど、『ものを売るより作るほうが自分に向いとる』と思って、陶芸の世界に入った。 ※日吉…京都市東山区の日吉地区。窯元が立ち並ぶ歴史ある地区。 横山:大学ではどのようなことを学ばれましたか? 和泉さん:※ 鈴木治 さんや※ 林康夫 さんさんが教えてはった。当時からトップの陶芸家で、伝統的な焼き物よりむしろオブジェ的な作品がメインやったかな。 ※鈴木治…1926-2001。戦後の陶芸界をリードした走泥社の創立メンバー。京都市立芸術大学名誉教授であった。 ※林康夫…1928-。 第30回フアエンツア国際陶芸展...

天目や青瓷のスペシャリスト、和泉良法さん インタビュー

こんにちは、コトポッター店主の横山です。 今回は、京都・京北に工房を構える陶芸家・和泉良法さんにお話を伺いました。 和泉さんは、天目や青瓷などの※窯変 技法を中心に、美しいグラデーションを生む作品で多くのファンを魅了し続けている作家です。 ※窯変…釉薬に含まれる鉱物などを焼成中に化学反応させて色彩を生み出す技法。 50年以上のキャリアをもつ和泉さんに、陶芸の始まりから現在に至るまでの思いや作品制作への姿勢を、じっくりと伺いました。 和泉良法 1947年9月 京都市東山に生まれる。 1970年 大阪芸大クラフトデザイン陶芸科卒業 1971年 京都市立工業試験場卒業 ~ 1977年 東京・大阪にて毎年個展を開く 1994年 中国に渡り青磁、天目の古窯跡を視察 2013年 右京区京北に陶房を移す 陶芸を始めたきっかけは? 横山:陶芸の道を志したきっかけをお聞かせください。 和泉さん:実家が東山の※ 日吉 で清水焼の卸売をやってたんや。せやから、清水焼とか焼き物は小さいときから身近にあった。大阪の大学で陶芸を学んだこともあったし、家業を継ぐことも考えたけど、『ものを売るより作るほうが自分に向いとる』と思って、陶芸の世界に入った。 ※日吉…京都市東山区の日吉地区。窯元が立ち並ぶ歴史ある地区。 横山:大学ではどのようなことを学ばれましたか? 和泉さん:※ 鈴木治 さんや※ 林康夫 さんさんが教えてはった。当時からトップの陶芸家で、伝統的な焼き物よりむしろオブジェ的な作品がメインやったかな。 ※鈴木治…1926-2001。戦後の陶芸界をリードした走泥社の創立メンバー。京都市立芸術大学名誉教授であった。 ※林康夫…1928-。 第30回フアエンツア国際陶芸展...

-

陶芸村を代表する老練の陶工 加藤永峰

加藤永峰が50年の経験で生み出す作品は、伝統と機能性が融合した温かみのある器。陶器や磁器を自在に操り、熟練の技と早い作陶ペースが際立つ彼の作品は、手に取るたびに心を満たします。宇治市炭山の工房で生み出される色彩豊かな京焼・清水焼の魅力をご堪能ください。

陶芸村を代表する老練の陶工 加藤永峰

加藤永峰が50年の経験で生み出す作品は、伝統と機能性が融合した温かみのある器。陶器や磁器を自在に操り、熟練の技と早い作陶ペースが際立つ彼の作品は、手に取るたびに心を満たします。宇治市炭山の工房で生み出される色彩豊かな京焼・清水焼の魅力をご堪能ください。

京焼・清水焼を深く知る

もっと見る-

日常使いの抹茶碗の選び方|形状・焼き物の種類と使いやすさを解説

こんにちは。 京焼・清水焼コトポッター、店主の横山です。 日本文化に深く根差した茶道。 抹茶碗は、単なる道具ではなく、美術品としての美しさや茶道の精神を映す重要なアイテムです。 ただ、その格式高さが選ぶ際のハードルになり、種類の多さに迷ってしまう方も多いのではないでしょうか? 陶器屋として多くの方の抹茶碗選びにアドバイスをしてきましたが、以下のようにお伝えすることが多いです。 お茶会やお稽古では、流派の方の意見を参考にする カジュアルな普段使いなら、気に入ったものを選ぶ お茶会やお稽古では、流派によって「格式」が決められていることがあり、それに沿わない抹茶碗は使えない場合があります。 一方、お抹茶の味が好きで普段から嗜んでいる方や、これから日常に取り入れてみたい方は、自由に選んで大丈夫だと考えています。 それこそ「キレイ」「かわいい」「かっこいい」「手ごろ」など、直感で気に入ったものを選ぶのが一番です。 今回は、「普段使いの抹茶碗の選び方」というテーマで、カジュアルに選ぶ際のポイントを解説していきます。 1.抹茶碗の形状による違い 抹茶碗には、使いやすさや季節感を考慮したさまざまな形があります。形状ごとに適した季節や使い方があるので、参考にしてください。 椀形(わんなり) 特徴 : 一般的な形で、手に馴染みやすい 季節感 : 通年使える形状 使いやすさ : 茶筅を動かしやすく点てやすい ポイント : 汎用性が高く日常的に使える 筒形(つつなり) 特徴 :...

日常使いの抹茶碗の選び方|形状・焼き物の種類と使いやすさを解説

こんにちは。 京焼・清水焼コトポッター、店主の横山です。 日本文化に深く根差した茶道。 抹茶碗は、単なる道具ではなく、美術品としての美しさや茶道の精神を映す重要なアイテムです。 ただ、その格式高さが選ぶ際のハードルになり、種類の多さに迷ってしまう方も多いのではないでしょうか? 陶器屋として多くの方の抹茶碗選びにアドバイスをしてきましたが、以下のようにお伝えすることが多いです。 お茶会やお稽古では、流派の方の意見を参考にする カジュアルな普段使いなら、気に入ったものを選ぶ お茶会やお稽古では、流派によって「格式」が決められていることがあり、それに沿わない抹茶碗は使えない場合があります。 一方、お抹茶の味が好きで普段から嗜んでいる方や、これから日常に取り入れてみたい方は、自由に選んで大丈夫だと考えています。 それこそ「キレイ」「かわいい」「かっこいい」「手ごろ」など、直感で気に入ったものを選ぶのが一番です。 今回は、「普段使いの抹茶碗の選び方」というテーマで、カジュアルに選ぶ際のポイントを解説していきます。 1.抹茶碗の形状による違い 抹茶碗には、使いやすさや季節感を考慮したさまざまな形があります。形状ごとに適した季節や使い方があるので、参考にしてください。 椀形(わんなり) 特徴 : 一般的な形で、手に馴染みやすい 季節感 : 通年使える形状 使いやすさ : 茶筅を動かしやすく点てやすい ポイント : 汎用性が高く日常的に使える 筒形(つつなり) 特徴 :...

-

京焼・清水焼とは 歴史と特徴を解説

京焼・清水焼は、京都で作られる陶磁器の総称であり、伝統的な日本の工芸品として高く評価されています。その歴史は16世紀に遡り、茶道文化と密接に結びつきながら、時代を経て発展してきました。本記事では、京焼・清水焼の歴史や特徴について詳しく解説します。

1件のコメント京焼・清水焼とは 歴史と特徴を解説

京焼・清水焼は、京都で作られる陶磁器の総称であり、伝統的な日本の工芸品として高く評価されています。その歴史は16世紀に遡り、茶道文化と密接に結びつきながら、時代を経て発展してきました。本記事では、京焼・清水焼の歴史や特徴について詳しく解説します。

1件のコメント -

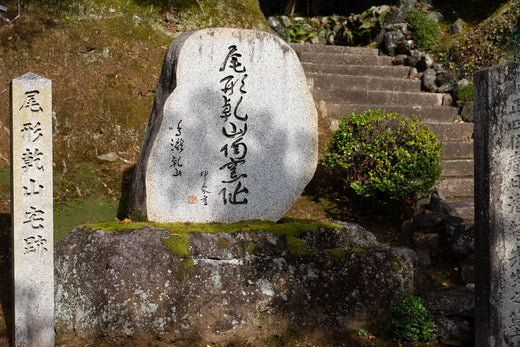

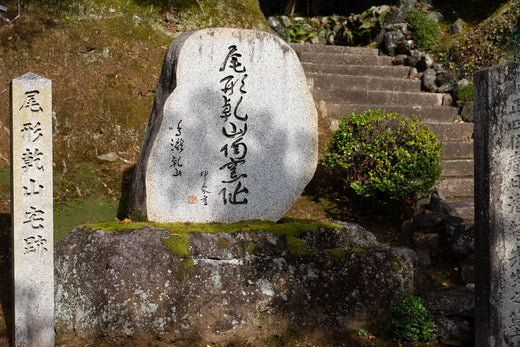

京焼・清水焼の名工 尾形乾山とは

ブログをご覧の皆様、こんにちは。 コトポッター店主の横山です。 京焼・清水焼を語る上で欠かせない歴史上の重要な陶工、尾形乾山。 江戸時代の陶工ながら現存する作品も多く、また「乾山写し」として現代でもデザインを取り入れられています。 日本の陶芸に与えた影響の大きさから、彼の作品の中には重要文化財に指定されているものもあります。 今回は名工・尾形乾山を陶匠や文化人、プロデューサーという側面から解説したいと思います! 1. 窯元名としての「乾山」 尾形深省(1663年~1743年)は江戸時代の陶工です。 ”乾山”という名は、現在では彼を指す個人名として知られていますが、もともとは彼が開いた窯元の名前でした。 (兄・尾形光琳と合作の角皿。表には光琳の絵による黄山谷の絵と光琳銘) (同じ角皿の裏側には乾山による漢詩と深省銘) 「乾山」という名は、彼が開窯した鳴滝泉谷の立地に由来するものです。 京都の中央からみた「乾(北西)」の方角に位置する山という地名に由来し、地理的な特徴を活かしたものです。 「乾山」という名は単なる窯元名に留まらず、尾形乾山が手がけた作品とその美学を象徴する言葉となり、乾山焼として浸透していきました。 この名称が持つ響きや印象もまた、彼の作品が広く知られる一因となったといえるでしょう。 2. 文人としての尾形乾山 尾形乾山が活躍した江戸時代中期(18世紀前半)は、長い平和が続く元禄文化の流れを受け継ぎ、都市文化が成熟した時代でした。 この時期、武士や公家だけでなく、町人や商人も茶の湯や書画、和歌といった文化活動に積極的に参加するようになりました。 (乾山作。短冊状の角皿に和歌が描かれている) ...

京焼・清水焼の名工 尾形乾山とは

ブログをご覧の皆様、こんにちは。 コトポッター店主の横山です。 京焼・清水焼を語る上で欠かせない歴史上の重要な陶工、尾形乾山。 江戸時代の陶工ながら現存する作品も多く、また「乾山写し」として現代でもデザインを取り入れられています。 日本の陶芸に与えた影響の大きさから、彼の作品の中には重要文化財に指定されているものもあります。 今回は名工・尾形乾山を陶匠や文化人、プロデューサーという側面から解説したいと思います! 1. 窯元名としての「乾山」 尾形深省(1663年~1743年)は江戸時代の陶工です。 ”乾山”という名は、現在では彼を指す個人名として知られていますが、もともとは彼が開いた窯元の名前でした。 (兄・尾形光琳と合作の角皿。表には光琳の絵による黄山谷の絵と光琳銘) (同じ角皿の裏側には乾山による漢詩と深省銘) 「乾山」という名は、彼が開窯した鳴滝泉谷の立地に由来するものです。 京都の中央からみた「乾(北西)」の方角に位置する山という地名に由来し、地理的な特徴を活かしたものです。 「乾山」という名は単なる窯元名に留まらず、尾形乾山が手がけた作品とその美学を象徴する言葉となり、乾山焼として浸透していきました。 この名称が持つ響きや印象もまた、彼の作品が広く知られる一因となったといえるでしょう。 2. 文人としての尾形乾山 尾形乾山が活躍した江戸時代中期(18世紀前半)は、長い平和が続く元禄文化の流れを受け継ぎ、都市文化が成熟した時代でした。 この時期、武士や公家だけでなく、町人や商人も茶の湯や書画、和歌といった文化活動に積極的に参加するようになりました。 (乾山作。短冊状の角皿に和歌が描かれている) ...

-

尾形乾山の生涯とその足跡を辿る

ブログをご覧の皆様。こんにちは。 コトポッター店主の横山です。 現代の陶芸に通じる礎を気づいた陶工・尾形乾山。 京都で生まれ江戸で没した乾山ですが、その生涯の痕跡は今でも多くの場所で見られます。 今回は京都の乾山の足跡をめぐりながら、乾山の生涯を回想していきたいと思います。 1. 幼少期の舞台:雁金屋跡地 <京都の屋敷のイメージ画像> 尾形乾山が生まれたのは1663年(寛文3年)。 京都の上京区にあった呉服商「雁金屋」の三男として誕生しました。 雁金屋は皇室や将軍家に呉服を納める名門商家で、文化的教養に恵まれた家庭でした。 父・宗謙、兄・光琳とともに能楽や絵画、和歌といった芸術に触れる日々を送りました。 しかし、1678年(延宝6年)、東福門院の死去をきっかけに雁金屋は顧客を失い、経営が傾きます。 父・宗謙は大名貸しに手を出しますが回収に失敗し、家業は没落。 それでも宗謙は死後に多くの遺産を残し、兄・光琳は奔放な生活を送り芸の肥やしにし、のちの尾形光琳の大成の礎にしました。 <風神雷神図屏風/尾形光琳 18世紀> 兄とは対照的に内省的な性格であった乾山は書や禅の教えを学び、知的で静かな日々を送ったとされています。 尾形乾山の生家とされる雁金屋の正確な場所は不明ですが、当時の京都の上京区、中立売小川付近が候補地とされています。 2. 禅と陶法を学ぶ:仁和寺南の習静堂 1689年(元禄2年)、乾山は仁和寺の南に「習静堂」を構え、禅の教えを学び始めます。 この静かな環境で、彼は詩文や書に親しみつつ、陶芸の基礎技術を学びました。 この時期、乾山が直接師事したのが御室焼の仁清でした。 ※御室焼の仁清・・・乾山に陶芸を教えたのは初代仁清(野々村仁清)か二代仁清か研究者でも議論がわかれる。 仁清からは、華やかな色絵技法や茶道具制作の基礎を学びます。 乾山の自筆伝書『陶工必用』(1637年)には、仁清から伝授された技法が詳しく記されており、釉薬の調合や焼成技術の他、窯の管理方法に至るまで、当時の陶芸の最先端が反映されています。 <色絵月梅図茶壺/17世紀 野々村仁清> 仁清からの教えは、乾山が後に作る抹茶碗や香合、水指など、茶道具の多くに活かされました。 仁和寺の精神的な静けさと仁清の高度な技術が、乾山の陶芸家としての基盤を築いたのです。...

尾形乾山の生涯とその足跡を辿る

ブログをご覧の皆様。こんにちは。 コトポッター店主の横山です。 現代の陶芸に通じる礎を気づいた陶工・尾形乾山。 京都で生まれ江戸で没した乾山ですが、その生涯の痕跡は今でも多くの場所で見られます。 今回は京都の乾山の足跡をめぐりながら、乾山の生涯を回想していきたいと思います。 1. 幼少期の舞台:雁金屋跡地 <京都の屋敷のイメージ画像> 尾形乾山が生まれたのは1663年(寛文3年)。 京都の上京区にあった呉服商「雁金屋」の三男として誕生しました。 雁金屋は皇室や将軍家に呉服を納める名門商家で、文化的教養に恵まれた家庭でした。 父・宗謙、兄・光琳とともに能楽や絵画、和歌といった芸術に触れる日々を送りました。 しかし、1678年(延宝6年)、東福門院の死去をきっかけに雁金屋は顧客を失い、経営が傾きます。 父・宗謙は大名貸しに手を出しますが回収に失敗し、家業は没落。 それでも宗謙は死後に多くの遺産を残し、兄・光琳は奔放な生活を送り芸の肥やしにし、のちの尾形光琳の大成の礎にしました。 <風神雷神図屏風/尾形光琳 18世紀> 兄とは対照的に内省的な性格であった乾山は書や禅の教えを学び、知的で静かな日々を送ったとされています。 尾形乾山の生家とされる雁金屋の正確な場所は不明ですが、当時の京都の上京区、中立売小川付近が候補地とされています。 2. 禅と陶法を学ぶ:仁和寺南の習静堂 1689年(元禄2年)、乾山は仁和寺の南に「習静堂」を構え、禅の教えを学び始めます。 この静かな環境で、彼は詩文や書に親しみつつ、陶芸の基礎技術を学びました。 この時期、乾山が直接師事したのが御室焼の仁清でした。 ※御室焼の仁清・・・乾山に陶芸を教えたのは初代仁清(野々村仁清)か二代仁清か研究者でも議論がわかれる。 仁清からは、華やかな色絵技法や茶道具制作の基礎を学びます。 乾山の自筆伝書『陶工必用』(1637年)には、仁清から伝授された技法が詳しく記されており、釉薬の調合や焼成技術の他、窯の管理方法に至るまで、当時の陶芸の最先端が反映されています。 <色絵月梅図茶壺/17世紀 野々村仁清> 仁清からの教えは、乾山が後に作る抹茶碗や香合、水指など、茶道具の多くに活かされました。 仁和寺の精神的な静けさと仁清の高度な技術が、乾山の陶芸家としての基盤を築いたのです。...

京焼・清水焼を楽しむ

もっと見る-

稽古用の抹茶碗の選び方。茶道を始める方へ基本と季節の楽しみ方

稽古用の抹茶碗の選び方をわかりやすく解説。扱いやすい形、気負いない予算、季節の取り入れ方、絵柄の選び方など、茶道初心者が押さえておきたいポイントをまとめました。清水焼の抹茶碗選びにも役立つガイドです。

稽古用の抹茶碗の選び方。茶道を始める方へ基本と季節の楽しみ方

稽古用の抹茶碗の選び方をわかりやすく解説。扱いやすい形、気負いない予算、季節の取り入れ方、絵柄の選び方など、茶道初心者が押さえておきたいポイントをまとめました。清水焼の抹茶碗選びにも役立つガイドです。

-

抹茶碗のお手入れと取り扱いガイド|種類別に学ぶ正しい扱い方

⏱️ 所要時間:約6〜8分で読めます 毎日の茶の湯の時間を豊かにしてくれる抹茶碗。美しい絵付けや手に馴染むやわらかい質感は、使い手の心を癒してくれる存在です。けれども、その魅力を長く楽しむには、正しいお手入れと取り扱いが欠かせません。この記事では、抹茶碗のお手入れの基本に加え、素材や装飾ごとの取り扱いポイントを分かりやすく解説します。 1. 抹茶碗のお手入れ|基本の流れ 抹茶碗の多くは陶器でつくられており、磁器製のものは少数派です。特に楽焼などの抹茶碗は、独特の土の風合いや柔らかさを持ち、茶道の精神性を色濃く映し出す器として大切に扱われています。 使用前:目止めと湯通し 陶器製の抹茶碗は吸水性が高く、そのまま使用すると茶渋やシミの原因に。使う前には、ぬるま湯に数時間浸す「目止め」を行い、汚れの染み込みを防ぎます。茶会の直前には軽く湯通しすることで割れを防ぎます。 楽焼は低温焼成で柔らかく、熱衝撃に弱いため、ぬるま湯での馴染ませが重要です。 使用後:やさしく手洗い 使用後はぬるま湯でやさしく洗い、柔らかい布やスポンジで汚れを落とします。中性洗剤は必要最低限に。金彩や上絵付けの器は特に注意が必要です。 乾燥と保管 ご使用後は熱湯で軽く流すと乾燥が早まり、カビの予防になります。洗浄後は布で拭かず、高台を上にして陰干し。5〜7日かけてしっかり乾燥させ、桐箱など通気性の良い容器で保管します。ウレタンなど通気性のない緩衝材で包むと、湿気がこもるため、布で保管されることをオススメします。 素材 特性 お手入れのポイント 陶器(土もの) 吸水性高い・やわらかい仁清地・楽焼・唐津焼・萩焼など多くの抹茶碗に使用 湯通し必須/目止め効果あり/手洗い・陰干し 磁器(石もの) 吸水性ほぼなし・硬く丈夫 洗剤・食洗機OK(※装飾に注意)/急冷NG 2. 装飾・釉薬ごとの注意点 装飾 上絵付け(釉の上に彩色) 本焼きの後に釉薬の上から絵具で絵付けする方法です。 京焼・清水焼に多い仁清地に上絵付したものなどが代表で、鮮やかな色彩と金彩など華やかな装飾が特徴です。 摩擦や熱に弱く、食洗機や電子レンジは避けましょう。多くの抹茶碗に用いられており、丁寧な手洗いと個別収納が基本です。 下絵付け(釉の下に彩色)...

抹茶碗のお手入れと取り扱いガイド|種類別に学ぶ正しい扱い方

⏱️ 所要時間:約6〜8分で読めます 毎日の茶の湯の時間を豊かにしてくれる抹茶碗。美しい絵付けや手に馴染むやわらかい質感は、使い手の心を癒してくれる存在です。けれども、その魅力を長く楽しむには、正しいお手入れと取り扱いが欠かせません。この記事では、抹茶碗のお手入れの基本に加え、素材や装飾ごとの取り扱いポイントを分かりやすく解説します。 1. 抹茶碗のお手入れ|基本の流れ 抹茶碗の多くは陶器でつくられており、磁器製のものは少数派です。特に楽焼などの抹茶碗は、独特の土の風合いや柔らかさを持ち、茶道の精神性を色濃く映し出す器として大切に扱われています。 使用前:目止めと湯通し 陶器製の抹茶碗は吸水性が高く、そのまま使用すると茶渋やシミの原因に。使う前には、ぬるま湯に数時間浸す「目止め」を行い、汚れの染み込みを防ぎます。茶会の直前には軽く湯通しすることで割れを防ぎます。 楽焼は低温焼成で柔らかく、熱衝撃に弱いため、ぬるま湯での馴染ませが重要です。 使用後:やさしく手洗い 使用後はぬるま湯でやさしく洗い、柔らかい布やスポンジで汚れを落とします。中性洗剤は必要最低限に。金彩や上絵付けの器は特に注意が必要です。 乾燥と保管 ご使用後は熱湯で軽く流すと乾燥が早まり、カビの予防になります。洗浄後は布で拭かず、高台を上にして陰干し。5〜7日かけてしっかり乾燥させ、桐箱など通気性の良い容器で保管します。ウレタンなど通気性のない緩衝材で包むと、湿気がこもるため、布で保管されることをオススメします。 素材 特性 お手入れのポイント 陶器(土もの) 吸水性高い・やわらかい仁清地・楽焼・唐津焼・萩焼など多くの抹茶碗に使用 湯通し必須/目止め効果あり/手洗い・陰干し 磁器(石もの) 吸水性ほぼなし・硬く丈夫 洗剤・食洗機OK(※装飾に注意)/急冷NG 2. 装飾・釉薬ごとの注意点 装飾 上絵付け(釉の上に彩色) 本焼きの後に釉薬の上から絵具で絵付けする方法です。 京焼・清水焼に多い仁清地に上絵付したものなどが代表で、鮮やかな色彩と金彩など華やかな装飾が特徴です。 摩擦や熱に弱く、食洗機や電子レンジは避けましょう。多くの抹茶碗に用いられており、丁寧な手洗いと個別収納が基本です。 下絵付け(釉の下に彩色)...

-

京都散策に役立つ|京焼・清水焼 窯元めぐりガイド

ブログをご覧の皆様、こんにちは。コトポッター店主の横山です。 突然ですが、京焼・清水焼の窯元はどこにあるかご存じでしょうか? 例えば、信楽焼は滋賀県信楽町、有田焼は佐賀県有田町など、焼き物の名前自体が産地名になっているものが多いです。 しかし、京焼・清水焼の窯元は京都府下のあらゆる場所に点在しています。 京都市内では山科の清水焼団地や泉涌寺地区、平等院鳳凰堂がある宇治市の炭山などが代表的ですが、住宅街や山間にも工房を構える陶工がいます。 そこで今回は、清水焼窯元の代表的な産地の地区をまとめてみたいと思います。京都散策のお役に立てれば幸いです。 目次 1. 五条坂 2. 泉涌寺地区 3. 清水焼団地 4. 宇治・炭山陶芸 1. 五条坂 清水寺へ続く歴史ある五条坂。後述する清水焼団地への移転後は数が減ったものの、今でも古くから続く窯元が軒を連ねています。 観光の合間に立ち寄りやすく、ギャラリー併設の工房も多いエリアです。 京阪電車「清水五条」駅から清水寺まで徒歩約30分。 ギャラリー併設の窯元(一例) 暁山 陶泉窯 清水六兵衛 藤平陶芸 京焼ひらの 「京都陶磁器会館」では京焼・清水焼の器を多く展示、企画展も随時開催されています。 京都陶磁器会館 アクセス 毎年夏頃に開催される「五条若宮陶器祭」では、京都中の窯元が出展。窯元から直接購入できる貴重な機会です。 (※コロナ禍以前の「五条陶器祭」とは開催形式が異なります)...

京都散策に役立つ|京焼・清水焼 窯元めぐりガイド

ブログをご覧の皆様、こんにちは。コトポッター店主の横山です。 突然ですが、京焼・清水焼の窯元はどこにあるかご存じでしょうか? 例えば、信楽焼は滋賀県信楽町、有田焼は佐賀県有田町など、焼き物の名前自体が産地名になっているものが多いです。 しかし、京焼・清水焼の窯元は京都府下のあらゆる場所に点在しています。 京都市内では山科の清水焼団地や泉涌寺地区、平等院鳳凰堂がある宇治市の炭山などが代表的ですが、住宅街や山間にも工房を構える陶工がいます。 そこで今回は、清水焼窯元の代表的な産地の地区をまとめてみたいと思います。京都散策のお役に立てれば幸いです。 目次 1. 五条坂 2. 泉涌寺地区 3. 清水焼団地 4. 宇治・炭山陶芸 1. 五条坂 清水寺へ続く歴史ある五条坂。後述する清水焼団地への移転後は数が減ったものの、今でも古くから続く窯元が軒を連ねています。 観光の合間に立ち寄りやすく、ギャラリー併設の工房も多いエリアです。 京阪電車「清水五条」駅から清水寺まで徒歩約30分。 ギャラリー併設の窯元(一例) 暁山 陶泉窯 清水六兵衛 藤平陶芸 京焼ひらの 「京都陶磁器会館」では京焼・清水焼の器を多く展示、企画展も随時開催されています。 京都陶磁器会館 アクセス 毎年夏頃に開催される「五条若宮陶器祭」では、京都中の窯元が出展。窯元から直接購入できる貴重な機会です。 (※コロナ禍以前の「五条陶器祭」とは開催形式が異なります)...

-

【ブレイクタイム】ほっと一息するときに使いたい清水焼のうつわ

お仕事や家事で日々お忙しいことかと存じます。 珈琲や紅茶にクッキーやケーキを用意して合間にゆったりする時間をつくってはいかがでしょうか。 そんなブレイクタイムに使いたい清水焼のうつわをご紹介します。

【ブレイクタイム】ほっと一息するときに使いたい清水焼のうつわ

お仕事や家事で日々お忙しいことかと存じます。 珈琲や紅茶にクッキーやケーキを用意して合間にゆったりする時間をつくってはいかがでしょうか。 そんなブレイクタイムに使いたい清水焼のうつわをご紹介します。

京焼・清水焼を買う

もっと見る-

京焼・清水焼のおすすめの湯呑 5選

お食事のときや仕事の合間、お茶の時間など使うシーンが多い湯呑。 お茶や紅茶、コーラでもなんでも使える便利なうつわです。 装飾が凝ったものや実用性重視のものなど、皆様にはお気に入りのお湯呑があることかと存じますが、ぜひ京焼・清水焼のお湯吞もお気に入りに加えてください。

京焼・清水焼のおすすめの湯呑 5選

お食事のときや仕事の合間、お茶の時間など使うシーンが多い湯呑。 お茶や紅茶、コーラでもなんでも使える便利なうつわです。 装飾が凝ったものや実用性重視のものなど、皆様にはお気に入りのお湯呑があることかと存じますが、ぜひ京焼・清水焼のお湯吞もお気に入りに加えてください。

-

京焼・清水焼のおすすめマグカップ 5選

モーニングや仕事の合間など、使う場面が多いマグカップ。 京焼・清水焼でも様々なマグカップが作らています。 今回はコトポッターでおすすめのマグカップをご紹介します。

京焼・清水焼のおすすめマグカップ 5選

モーニングや仕事の合間など、使う場面が多いマグカップ。 京焼・清水焼でも様々なマグカップが作らています。 今回はコトポッターでおすすめのマグカップをご紹介します。

-

おすすめの京焼・清水焼の飯碗 5選

日本食に欠かせないうつわ、ご飯茶碗。 それぞれの陶房で必ずと言っていいほど作られていて、とても種類が豊富です。 コトポッターでもたくさんのご飯茶碗を掲載していますが、今回はオススメのご飯茶碗をご紹介いたします!

おすすめの京焼・清水焼の飯碗 5選

日本食に欠かせないうつわ、ご飯茶碗。 それぞれの陶房で必ずと言っていいほど作られていて、とても種類が豊富です。 コトポッターでもたくさんのご飯茶碗を掲載していますが、今回はオススメのご飯茶碗をご紹介いたします!

-

抹茶碗|伝統工芸が光る京焼・清水焼の人気アイテム一覧

ブログをご覧の皆様、こんにちは。 コトポッター店主の横山です。 普段使いからお茶会の席で活躍する抹茶碗。 デザインから価格帯まで凄く幅広くて、選ぶのが大変ですよね…。 さらに、お茶会の席ですと季節やお抹茶の種類(濃茶/薄茶)によって、使う抹茶碗が異なります。 今回は、人気の清水焼の抹茶碗を使う場面とともにご紹介いたします! 普段使いで考えておられる方もぜひご参考にしてください。 KOTOPOTTER 店主 横山雅駿 10年以上にわたり、京焼・清水焼はじめ伝統工芸品や陶磁器に携わっています。 京都の窯元や陶芸家と連携し、知見や審美眼を深めながら、新しい伝統工芸品の在り方を模索しています。 2024年に京焼・清水焼専門のECサイトKOTOPOTTERを立ち上げました。 抹茶碗 黒楽 芳楽 抹茶碗の種類:濃茶 季節:問わない 「一楽、二萩、三唐津」という言葉があるように、抹茶碗において京都の楽焼は外せません。 手ごねの陶器らしい荒々しい風合いと艶やか黒色。濃茶の緑色がとても映える、まさにお抹茶のための焼き物です。 芳楽さんの黒楽は、楽茶碗の中では手ごろですので、練習用でも気兼ねなくお使いいただけるのが魅力です。 もちろん、お茶会でもお使いいただけます。 芳楽 抹茶碗 黒楽 ¥9,800 (税込) 抹茶碗 御本手三島 開山 抹茶碗の種類:濃茶/薄茶 季節:問わない 「御本手」とは陶器に浮かぶオレンジ色の斑紋です。陶土の中の鉄分が焼成中に酸素と反応してオレンジ色に変わります。 はんなりとした色味が抹茶碗に優しい印象を与えています。...

抹茶碗|伝統工芸が光る京焼・清水焼の人気アイテム一覧

ブログをご覧の皆様、こんにちは。 コトポッター店主の横山です。 普段使いからお茶会の席で活躍する抹茶碗。 デザインから価格帯まで凄く幅広くて、選ぶのが大変ですよね…。 さらに、お茶会の席ですと季節やお抹茶の種類(濃茶/薄茶)によって、使う抹茶碗が異なります。 今回は、人気の清水焼の抹茶碗を使う場面とともにご紹介いたします! 普段使いで考えておられる方もぜひご参考にしてください。 KOTOPOTTER 店主 横山雅駿 10年以上にわたり、京焼・清水焼はじめ伝統工芸品や陶磁器に携わっています。 京都の窯元や陶芸家と連携し、知見や審美眼を深めながら、新しい伝統工芸品の在り方を模索しています。 2024年に京焼・清水焼専門のECサイトKOTOPOTTERを立ち上げました。 抹茶碗 黒楽 芳楽 抹茶碗の種類:濃茶 季節:問わない 「一楽、二萩、三唐津」という言葉があるように、抹茶碗において京都の楽焼は外せません。 手ごねの陶器らしい荒々しい風合いと艶やか黒色。濃茶の緑色がとても映える、まさにお抹茶のための焼き物です。 芳楽さんの黒楽は、楽茶碗の中では手ごろですので、練習用でも気兼ねなくお使いいただけるのが魅力です。 もちろん、お茶会でもお使いいただけます。 芳楽 抹茶碗 黒楽 ¥9,800 (税込) 抹茶碗 御本手三島 開山 抹茶碗の種類:濃茶/薄茶 季節:問わない 「御本手」とは陶器に浮かぶオレンジ色の斑紋です。陶土の中の鉄分が焼成中に酸素と反応してオレンジ色に変わります。 はんなりとした色味が抹茶碗に優しい印象を与えています。...

店主の日記 不定期更新

もっと見る-

ななめうえトラベルにてコトポッターの紹介されました。

エレビスタ株式会社さんが運営するななめうえトラベルにて紹介されました。 京都の伝統工芸、京焼・清水焼 「燦彩 ロックグラス・ショットグラス」 販売決定 ななめうえトラベルについて 『普 段 の 旅 と は ち ょ っ と 違 う 、 “な な め う え” の 旅 行 を』 1ランクアップした「ナナメウエ旅行」の提供を目指す当メディアは、観光ビジネスによる全国の地方活性化を目的として立ち上げました。...

ななめうえトラベルにてコトポッターの紹介されました。

エレビスタ株式会社さんが運営するななめうえトラベルにて紹介されました。 京都の伝統工芸、京焼・清水焼 「燦彩 ロックグラス・ショットグラス」 販売決定 ななめうえトラベルについて 『普 段 の 旅 と は ち ょ っ と 違 う 、 “な な め う え” の 旅 行 を』 1ランクアップした「ナナメウエ旅行」の提供を目指す当メディアは、観光ビジネスによる全国の地方活性化を目的として立ち上げました。...

-

新年のご挨拶~KOTOPOTTER開業から半年を経て~

ブログをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。 コトポッター店主の横山です。 昨年(2024年)はお客様ならびに窯元の皆様に多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございました。 KOTOPOTTERは、さらなる躍進と清水焼の魅力を広く伝えることを目指し、邁進してまいります。 本年も変わらぬご愛顧を賜れますと幸いです。 さて、KOTOPOTTERが2024年8月に始まってから約5か月が経過しました。 ここまでのあゆみとこれからの目標について少しお話しできればと思います。 KOTOPOTTERの開業にあたって 2024年4月から準備を始めたKOTOPOTTER。 清水焼や工芸品に携わってきた私ですが、オンラインショップは未経験の領域。 一眼レフカメラの操作や、ECサイトの構築。どれも1から学ぶ必要がありましたた。 当初、ECサイトの構築はどこか会社に依頼しようかと考えていましたが、システムエンジニアの友人に「最初から頼むより、まずは自分で触ってみたら?」とアドバイスをもらい、自分でやってみることにしました。 今考えれば、その選択は大正解でした。 ECサイトの構築を依頼するにしても、1~10まですべて知らないでは、何も指示できません。 商品撮影にしても、窯元さんから仕入れ、その魅力をお客様に直接伝えるべき私が、まずその魅力を引き出すための撮影方法を熟知していないとなりません。 事業主として事業のフローを細部に至るまですべてを理解している必要があり、最初はまず自分でやってみる。 これはとても正しい姿勢だったと、今になってとても強く思います。 開業してからも、多くの方にアドバイスを貰いながら修正していって、KOTOPOTTERは少しづつ良いサイトになってきたかと思います。 とは言っても、ECサイトの在り方に正解はなく、またその時々の流行もあります。 この修正作業は永遠と終わることはないだろうなと、何となく感じます。 新しい知見に触れながら、日々勉強して、よりよいサイトを目指してゆきます。 新しい作り手の方々との出会い 開業以来、作り手の方々と多くの良い出会いをさせていただきました。 陶器市に出展されている方やネットサーフィンやインスタグラムで見つけた方、様々な方とお話しをさせていただき、今後もどんどん増えていく予定です。 KOTOPOTTERは清水焼専門と銘打っているため、京都府下で手作りの陶磁器をつくっている方に絞ってお声をかけさせていただいております。 とてもステキなうつわを作っている方を見つけて、京都の方ではなかったときは、勝手ながらとても残念がっています。 ですが、京都にはまだまだ紹介できていない作り手の方々がとても多くいらっしゃいます。...

新年のご挨拶~KOTOPOTTER開業から半年を経て~

ブログをご覧の皆様、新年あけましておめでとうございます。 コトポッター店主の横山です。 昨年(2024年)はお客様ならびに窯元の皆様に多大なるご支援を賜り、誠にありがとうございました。 KOTOPOTTERは、さらなる躍進と清水焼の魅力を広く伝えることを目指し、邁進してまいります。 本年も変わらぬご愛顧を賜れますと幸いです。 さて、KOTOPOTTERが2024年8月に始まってから約5か月が経過しました。 ここまでのあゆみとこれからの目標について少しお話しできればと思います。 KOTOPOTTERの開業にあたって 2024年4月から準備を始めたKOTOPOTTER。 清水焼や工芸品に携わってきた私ですが、オンラインショップは未経験の領域。 一眼レフカメラの操作や、ECサイトの構築。どれも1から学ぶ必要がありましたた。 当初、ECサイトの構築はどこか会社に依頼しようかと考えていましたが、システムエンジニアの友人に「最初から頼むより、まずは自分で触ってみたら?」とアドバイスをもらい、自分でやってみることにしました。 今考えれば、その選択は大正解でした。 ECサイトの構築を依頼するにしても、1~10まですべて知らないでは、何も指示できません。 商品撮影にしても、窯元さんから仕入れ、その魅力をお客様に直接伝えるべき私が、まずその魅力を引き出すための撮影方法を熟知していないとなりません。 事業主として事業のフローを細部に至るまですべてを理解している必要があり、最初はまず自分でやってみる。 これはとても正しい姿勢だったと、今になってとても強く思います。 開業してからも、多くの方にアドバイスを貰いながら修正していって、KOTOPOTTERは少しづつ良いサイトになってきたかと思います。 とは言っても、ECサイトの在り方に正解はなく、またその時々の流行もあります。 この修正作業は永遠と終わることはないだろうなと、何となく感じます。 新しい知見に触れながら、日々勉強して、よりよいサイトを目指してゆきます。 新しい作り手の方々との出会い 開業以来、作り手の方々と多くの良い出会いをさせていただきました。 陶器市に出展されている方やネットサーフィンやインスタグラムで見つけた方、様々な方とお話しをさせていただき、今後もどんどん増えていく予定です。 KOTOPOTTERは清水焼専門と銘打っているため、京都府下で手作りの陶磁器をつくっている方に絞ってお声をかけさせていただいております。 とてもステキなうつわを作っている方を見つけて、京都の方ではなかったときは、勝手ながらとても残念がっています。 ですが、京都にはまだまだ紹介できていない作り手の方々がとても多くいらっしゃいます。...

-

京都伝統工芸大学TASK 松葉祭2024行ってきました!

京都北部の園部にある京都伝統工芸大学(TASK)、名の通り伝統工芸を実践的に教える学校です。 松葉祭では学生の製作物の展示や販売をしていて、京都の伝統工芸の次世代を担う方々の作品を見れる貴重な機会となっています。 今回は松葉祭の見どころをピックアップしてご紹介します!

京都伝統工芸大学TASK 松葉祭2024行ってきました!

京都北部の園部にある京都伝統工芸大学(TASK)、名の通り伝統工芸を実践的に教える学校です。 松葉祭では学生の製作物の展示や販売をしていて、京都の伝統工芸の次世代を担う方々の作品を見れる貴重な機会となっています。 今回は松葉祭の見どころをピックアップしてご紹介します!

-

行ってきました!清水焼の郷まつり2024

長く続いた暑さが少しやわらぎ、だんだんと過ごしやすくなってきたこの頃です。 10月18日~20日、京都最大級の陶器市「清水焼の郷まつり2024」に行ってきました! 初出店の窯元や陶芸作家さんも多く、毎年行っている方でも楽しめたのではないでしょうか。 私が特に気になった窯元さんをご紹介いたします!

行ってきました!清水焼の郷まつり2024

長く続いた暑さが少しやわらぎ、だんだんと過ごしやすくなってきたこの頃です。 10月18日~20日、京都最大級の陶器市「清水焼の郷まつり2024」に行ってきました! 初出店の窯元や陶芸作家さんも多く、毎年行っている方でも楽しめたのではないでしょうか。 私が特に気になった窯元さんをご紹介いたします!

最新の記事を受け取る

メールアドレスを登録して最新の京焼・清水焼の情報を受け取ろう!

陶芸家・窯元 一覧

-

俊山窯

清水焼の伝統を継承しながら、現代の感性を取り入れた作品で知られる森俊山の「俊山窯」コレクション。 俊山窯は、代々続く窯元として、その技術と芸術性を高めてきました。森俊山は、清水焼の伝統技法を駆使しつつ、洗練されたデザインで人々の生活を彩る陶磁器を生み出しています。 このコレクションでは、俊山が手がける抹茶碗や茶器、食器など、日常のひとときを特別にする作品をご紹介します。 伝統的な清水焼の美しさを味わいながらも、現代のインテリアに調和するデザインが特徴です。 森俊山の作品は、手仕事による温かみと細部へのこだわりが際立ち、一点一点が個性的な魅力を放ちます。 伝統と革新が交錯する俊山窯の逸品を通じて、日々の暮らしに上質なひとときをお届けします。 俊山窯 三代目森俊次さん インタビュー 俊山窯の三代目、森俊次さんの作陶への情熱や作品の魅力について詳しくお聞きしました。 続きを読む...

-

澤田卓伸 TAKUNOBU

京都の伝統を守りながら、モダンで洗練されたデザインを生み出す澤田卓伸。 彼の作品は、手触りや質感にこだわり、土の持つ自然な風合いを大切にしています。 特に、繊細なラインと上品な色使いが特徴で、日常使いの食器としても、インテリアとしても映える逸品です。 ひとつひとつが手作業で作られており、澤田の個性的な美意識が感じられます。澤田卓伸の作品は、和洋どちらの食卓にも調和し、使うたびに新しい発見があるコレクションです。